よろコンです。

本ブログでは見て来た展覧会の個人的な感想を書いています。

今回は、2024年2月12日(月・振替休日)に見て来た展覧会

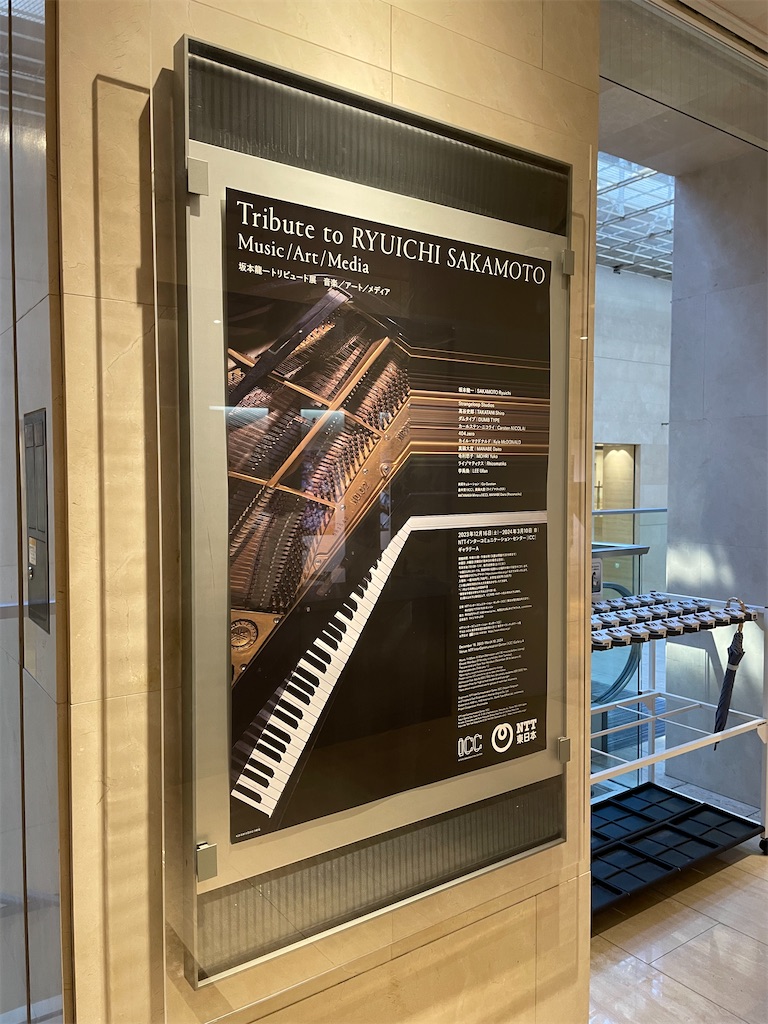

坂本龍一トリビュート展 音楽/アート/メディア

@初台(東京オペラシティ内)・NTT インターコミュニケーション・センター(ICC)

です。

YMO、ラストエンペラー、リゲインEB錠のコマーシャル曲(energy flow)

日本を代表する音楽家の一人・坂本龍一 (以下、敬称略)

2023年3月28日、残念ながらこの世を去りました。あれから一年

テクノ、ポップ、映画音楽等々、音楽家として知られていますが生前から創作活動の一環としてアートにも積極的に取り組まれていました。

そんな、坂本龍一を偲ぶアーティスによる展覧会です。

今回も最後までお読みいただけますと幸いです。

【目次】

※ 以下の記述は展覧会の解説、パンフ、その他WEB上の資料等を参照の上、記述しております。また、撮影可能な作品について展覧会で撮影した写真を掲載しています。

1. 展覧会情報

(1) 開催概要

・会場:NTT インターコミュニケーション・センター@初台(東京オペラシティ内)

・期間:開催中(2023/12/16(土)) - 2024/3/10(日)

・時間:11:00~18:00(入館は閉館30分前まで)

※ ナイトミュージアム:ないです。

・休館日:月曜日(月曜日が祝休日の場合は翌日)

・チケット:一般 800円、大学生600円、小・中学生・高校生無料

※ 来場予約があります。(当日券購入も可能ですが予約優先)

・作品数:12点

・写真撮影:可能です

・関連リンク:

1) 展覧会

2) 美術館

(入口)

(2) 訪問日・混雑状況

訪問日:2024/2/12(月・振替休日) 16:40頃訪問

鑑賞時間:約50分

混雑状況:若い方を中心に見に来られた方は多かったですが、スペースがゆったり取られているので、ゆっくり見られました。

(3) どんな展覧会?

"教授"の愛称でも親しまれた坂本龍一(1952-2023)

アカデミー作曲賞を受賞、数多くのヒット曲を世に出し、クラシックな楽曲も制作。(私もアルバム「1996」は買いました)

音楽だけをとってもマルチな活動が印象に残りますが、その坂本は、東京都現代美術館の「アートと音楽」展の総合アドバイザー就任や山口県の山口情報芸術センター(YCAM)での展覧会開催等、アートの世界でも活躍していました。

アートを、「既成概念を壊し、新しいものを創造する」ことと位置づけ、音楽・美術もアートの一手段として取り込んでいった坂本龍一

その"坂本芸術"をオマージュするアーティストたちによる展覧会です。

2. 会場へ

(1) 構成

3つの部屋に別れて展示されています。

(特に章立てはありません)

(2) 気になる作品

まずは、会場に入ってすぐの部屋。

坂本龍一+真鍋大度 「センシング・ストリームズ2023 -不可視・不可聴」(ICCバージョン)"Sensing Stream 2023 - invisible, inaudible" [ICC version]

暗闇の中にラジオの周波数を併せるような装置(今のラジオにはないですかね^^;)

目の前に電波を可視化した映像が浮かび、可聴化した音が鳴ります。

真鍋大度はパフュームの舞台装置なども手掛けるライゾマティックスを設立し、今回の共同キュレーターの一人

作品は2014年の札幌国際芸術祭での発表作品をICCバージョンとしたもの

現代社会において必要不可欠なのに五感で感じられない電波を目で見え、耳で聴こえるようにして存在を明らかにした作品

148.5Mhz

5180.0Mhz

次の部屋に入ります。

真っ先に目に飛び込んできたのは

毛利悠子「そよぎ またはエコー」"Breath or Echo"

札幌国際芸術祭2017での発表作。楽曲を坂本が提供し、本展ではその曲が自動演奏されています。紙が動き、弦に触れると音が微妙に変化します。そして紙の振動をセンサーが感知し、別のオブジェを動かし、新たな音を生み出します。

李禹煥「祈り」2022年

坂本の病気平癒を祈って描かれた作品。李から坂本へのメッセージには、

時計回りの反対に描いたので見るときも左回りに目をまわしながら見ると力が湧いてくる

とあります。病気になる前に時を戻すということなのでしょうか?

ダムタイプ+坂本龍一(Dumb Type)「Playback 2022」[2022/23]

1984年に京都市立芸術大学の学生中心に結成されたマルチメディア・パフォーマンス・アーティスト集団「ダムタイプ」によるアナログ・レコードを使ったサウンド・インスタレーション作品。レコードに世界の各都市を中心とした世界地図が浮き上がる特殊カッティングが施されています。

(東京)

そして、最後・三番目の部屋では音楽を映像化した世界

ストレンジループ・スタジオ「レゾナント・エコーズ」Strangeloop Studios "Resonant Echoes"から

坂本の楽曲を映像化した作品。「レゾナンス」は「共鳴」

坂本の音楽を通じて、いかにリスナーが時間を横断することを可能にするかを探求した作品とのこと

フォーオーフォー・ドットゼロ(=404.zero=クリスティーナ・カールプリシェヴァ、アレクサンドル・レツィウス)「The Sheltering Sky - remodel」2023

ロシア出身のジェネラティブアート(コンピュータのアルゴリズムによって生成されるアートの総称とのこと)・デュオの作品

最後は

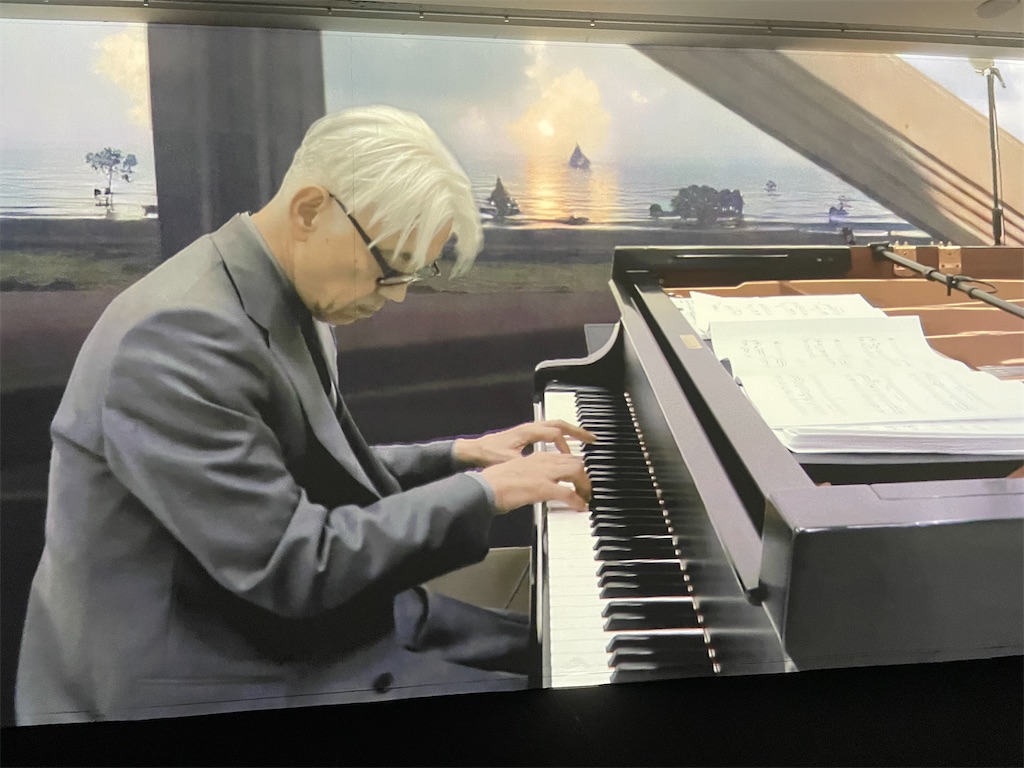

真鍋大度+ライゾマティクス+カイル・マクドナルド「Generative MV」

会場に設置されたタブレットに言葉を入力すると坂本の演奏姿の背景をAIが超高速で生成。音楽においてもシンセサイザーなどの最新テクノロジーを積極的に活用した坂本へのオマージュということでしょうか。

いろいろな作品を見ながら、坂本龍一というアーティストがアートという世界においても多大なる影響を与え、そしてこれからも多くのアーティストにインスピレーションを与え続けていくであろうことを感じ、美術館を後にしました。

3. さいごに

私個人としては生前、坂本龍一の音楽は多少聴くことはありましたが、アートの活動の方はほとんど知りませんでした。ただ、今回のトリビュート展を見て、かなり関心が高まりました。

本展の共同キュレーターである真鍋氏、ICC主任学芸員の畠中氏はそれぞれが出演された別々の番組で、今回のような試みが批判を浴びることがあるかもしれないという趣旨のことを言われていました。それでも、坂本龍一は今回のような取り組みを大歓迎したのではないかと個人的には思います。坂本龍一もまた実験的な挑戦をし続けたアーティストだったと思いますので。

最後に坂本龍一が好んだ一節です

「Ars longa, vita brevis」(芸術は長く、人生は短し)

【巡回情報】

-

ということで関連リンクです。

今年の年末、東京都現代美術館(MOT@清澄白河)で日本初の大規模個展があるようです。ちょっと先の話になりますが、今から楽しみです。(一年なんて早いですから)

2024年の展覧会情報はこちら

ということで、今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

また、次もよろしくお願いいたします。

※ ご意見、ご感想、大歓迎です。是非コメントかメール(yorocon46@gmail.com)まで。ツィッターは@yorocon46です。

(個人的に特に印象に残っていたのは「戦メリ」と「い・け・な・いルージュマジック」忌野清志郎も今はいません。あらためてご冥福をお祈りします)