よろコンです。

本ブログでは見て来た展覧会の個人的な感想を書いています。

今回は、2024年1月21日(日)、散歩がてら行ってきた近くの美術館の展覧会

うるおうアジア -近代アジアの芸術、その多様性-

@武蔵小金井・はけの森美術館

です。

東京郊外の小さな美術館に集ったアジアのアート。

「西から見たら、みな東である」とはパンフレットから。アジアの一員・日本人にも異国情緒を感じつつも、親しみのある展覧会でした。アジアに浸ります。

今回も最後までお読みいただけますと幸いです。

【目次】

※ 以下の記述は展覧会の解説、パンフ、その他WEB上の資料等を参照の上、記述しております。また、撮影可能な作品について展覧会で撮影した写真を掲載しています。

1. 展覧会情報

(1) 開催概要

・会場:はけの森美術館

・期間:開催中(2023/12/2(土)) - 2024/1/28(日) ※今週末まで(1/21現在)

・時間:10:00~17:00(入館は閉館30分前まで)

※ ナイトミュージアム:ありません。

・休館日:月曜日・火曜日

・チケット:一般 500円、小・中学生 200円、高校生 1,000円(中学生以下無料)

・作品数:福岡アジア美術館から約70点

・写真撮影:OK(展覧会とは別の中村研一さんの作品の展示部屋はNGなので注意を)

・関連リンク:

1) 展覧会

2) 美術館

(今日は雨上がりで小金井もうるおっていた)

(2) 訪問日・混雑状況

訪問日:2024/1/21(日) 16:15頃訪問

鑑賞時間:約40分

混雑状況:遅い時間で人はあまり多くなく、ゆっくりと見られました。

(3) どんな展覧会?(個人的に)

「福岡アジア美術館の収蔵作品から約13の国と地域の近代芸術を横断的に紹介する展覧会です。近代絵画、また「周辺の芸術」とも言えるポスター、輸出用絵画などの作品群を、垣根を設けずに紹介することで、美術の概念や価値観などに対する、新鮮な体験をお届けするとともに、アジア美術の多様性、奥深さを感じて頂ければ幸いです。」(チラシの紹介から)

敢えてそのまま書きましたがまさにこのパンフレットの紹介のとおり。ジャンルを問わない作品からアジアの華やかさ、斬新さ、喧騒、カオス、活力・・・そんな多様性を包み込み奥底から溢れ出す"豊かさ"を感じる展覧会でした。

2. 会場へ

(1) 構成

(1階展示室)

はじめに / Introduction

洋風表現の登場(西洋との交易によって) / Emergence of Western Expression

民衆に愛されるアート(ポスターとトラフィック・アート) / Art Loved by People

「近代美術」と呼ばれるものたち / What we call "Modern Art"

(2階展示室)

※ ここでは短編アニメの映像が流れています

(2) 気になる作品

「洋風表現の登場」から

まずは中国の作品

作者不詳「貴婦人像」19世紀

「チャイナ・トレード・ペインティング」とよばれ、19世紀前半に中国を訪れた西洋の旅行者たちが記念に買っていったもの。西洋の旅行者のイメージに合わせて誇張した表現の作品もあるとか。展覧会では雪の降らない地方に雪が降っている絵も。広重の東海道五十三次 蒲原 夜之雪みたいな感じ?(ちょっと違うかな^^;)

(こちらがその絵。広州に雪?!)

次はインド

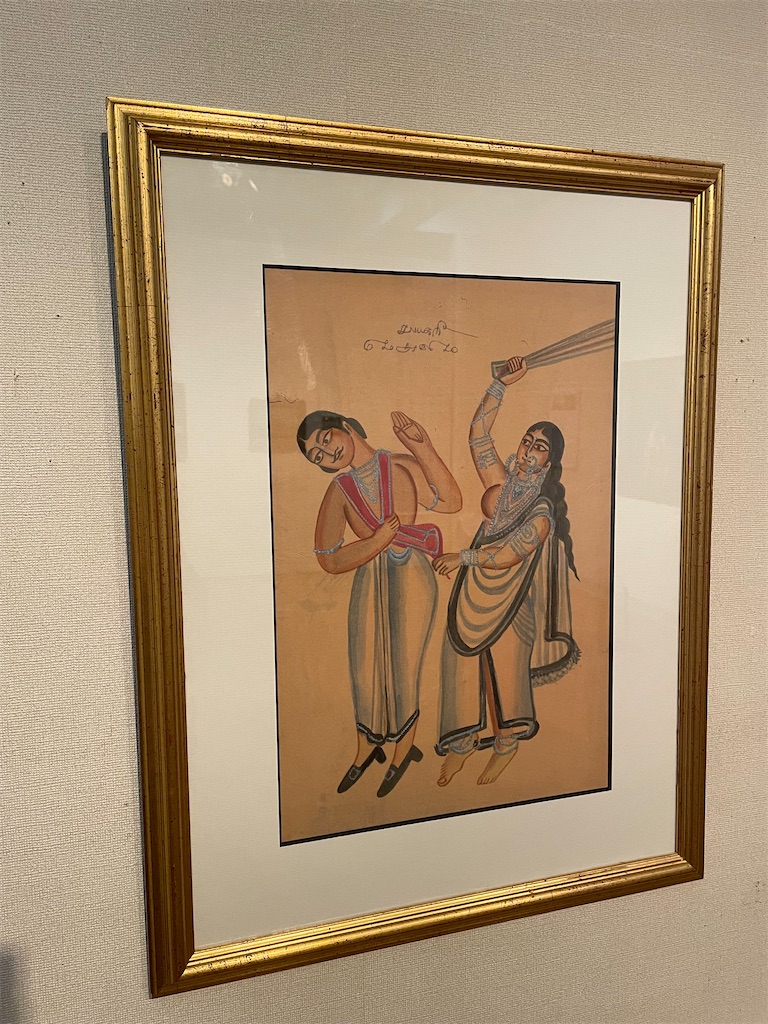

作者不詳(カーリーガート派)「夫をたたく妻」 20世紀初頭

いつの世もどの国もこの構造は変わらない・・・我が家もしかり(^^;)

「民衆に愛されるアート」から

再び中国

「月份牌(ユッフェンバイ)広告画」20世紀初頭

大衆美術・商業美術として流行したカレンダー付ポスターとのこと。

清朝末期から中華民国期、外資系企業中心に宣伝のため作成し、顧客に贈ったとか。

こういうカレンダーなら欲しいです。

次はバングラディッシュ

「リキシャ」

ラジ・クマール・ダス(絵)、ガッファール工房(車体製作) 1994年

これぞ「ザ・アジア」。左奥には日本の新幹線の絵も(キングギドラのような絵もありました。いずれも1994年作)

「『近代美術』と呼ばれるものたち」から

ベトナム

ルオン・シュアン・ニー「読書する若い娘」1940年

マレー半島

リュウ・カン(劉抗)「スリッパ」1930年

マレー半島で初期の近代美術の担い手だった中華系の代表的人物で指導的な役割を担った人だったとのこと。奥の花も印象的

ネパール

ライン・シン・バンデル「昔を思う」1954-59年

まさにピカソの「青青の時代」。ネパールの文豪の叙事詩からネパールの貧しい人の悲哀を描いているとのこと。

バングラディッシュ

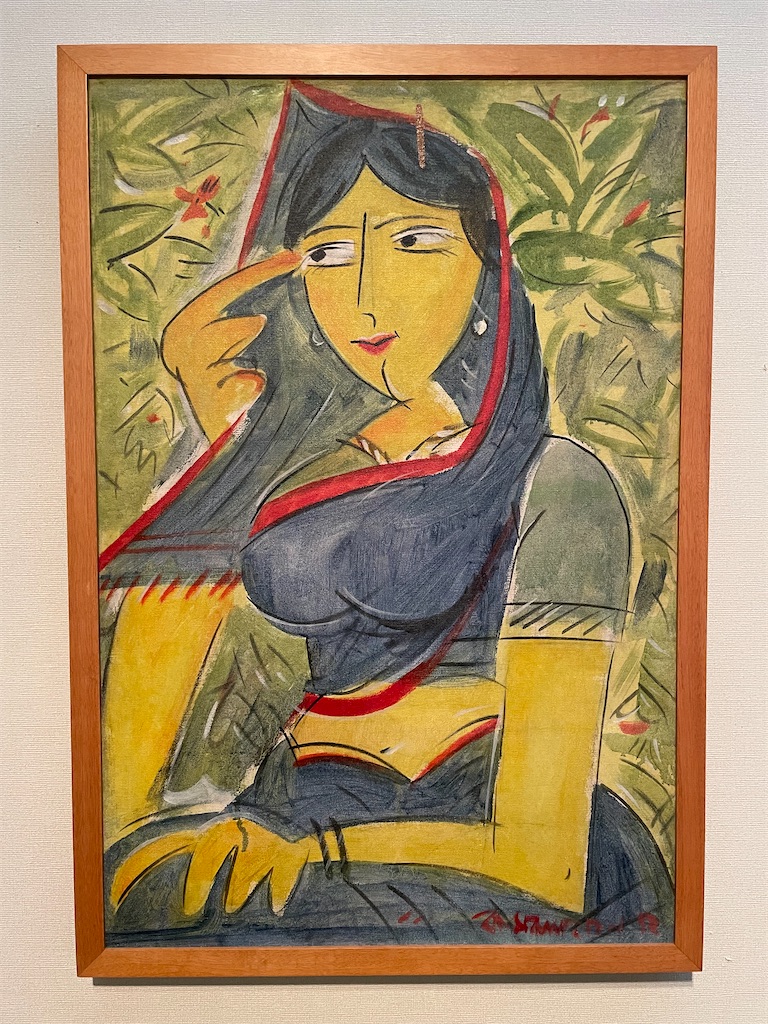

カムルル・ハサン「女性」1972年

インド

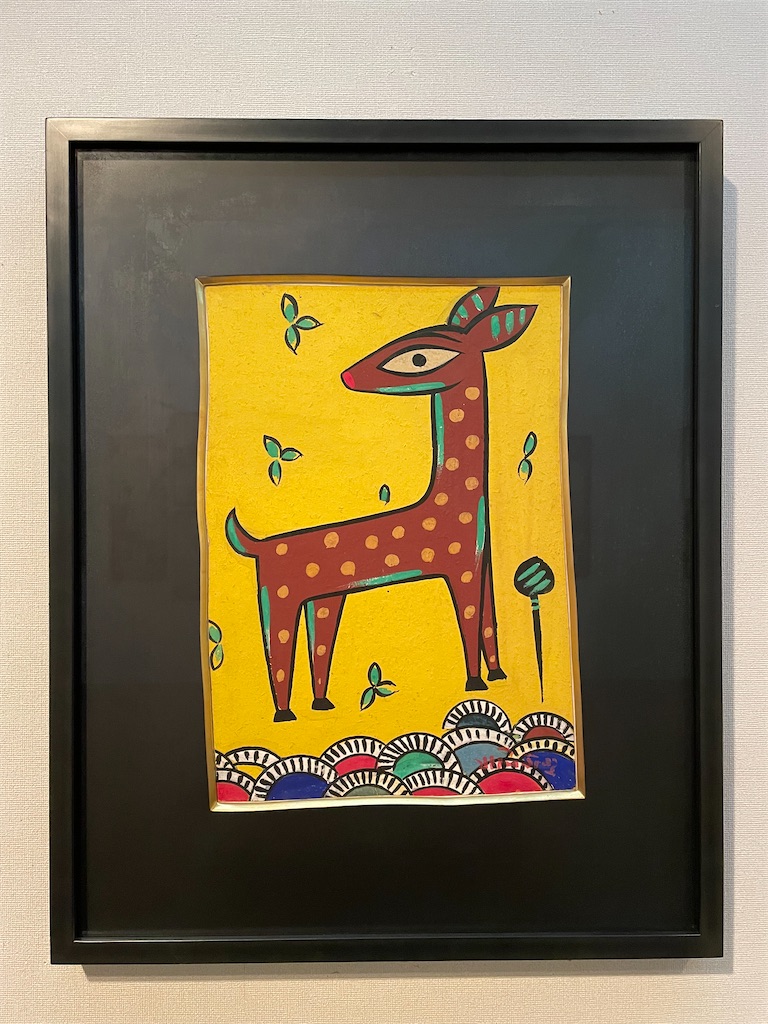

ジャミニ・ロイ「子鹿」1940年頃

色も形もポップ

最後にタイ

キエン・イムスィリ「音楽のリズム」1949年

この曲線がアジア

アジアのアートの「充実」を感じられる展覧会でした。

3. さいごに

福岡アジア美術館は1999年に誕生。

この頃、私は仕事で九州・大分に住んでいたので、開館時、福岡に行った際、確か行ったことがあると思います。でも、当時の私は水墨画のような作品以外、アジアの作品に興味がなく、さっと見てしまったような気がします。なんてもったいない。

あれから、アジアに仕事でも旅行でも訪れ、人にも会い、美術を目にすることも増え、その素晴らしさに少しずつ気づいていったと思います。豊かなうるおいを見せるアジアのアート。これからも関心をもって見て行きたいと思います。いつかまた福岡アジア美術館にも。

【巡回情報】

ありませんが、作品は福岡アジア美術館でまた見られるかも。

2024年の展覧会情報はこちら

ということで、今回は以上です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

また、次のレポートもよろしくお願いいたします。

※ ご意見、ご感想、大歓迎です。是非コメントかメール(yorocon46@gmail.com)まで。ツィッターは@yorocon46です。

(うるおう小金井の坂道。右側は美術館の森)