よろコンです。

今回も5/23(金)-25(日)に関西で見て来た展覧会です。

関西では万博記念の国宝展などが開催中、ということは前回書きましたが、今回はそれ以外の展覧会についてです。

今回も、あとから「あの時、こんな展覧会に行っていたんだなぁ」と自分が思い出すためのメモということで、よろしくお願いします。(写真は撮影OKだったものです。今回の展覧会は基本的に撮影OKでした)

(スタートは京都の世界遺産から)

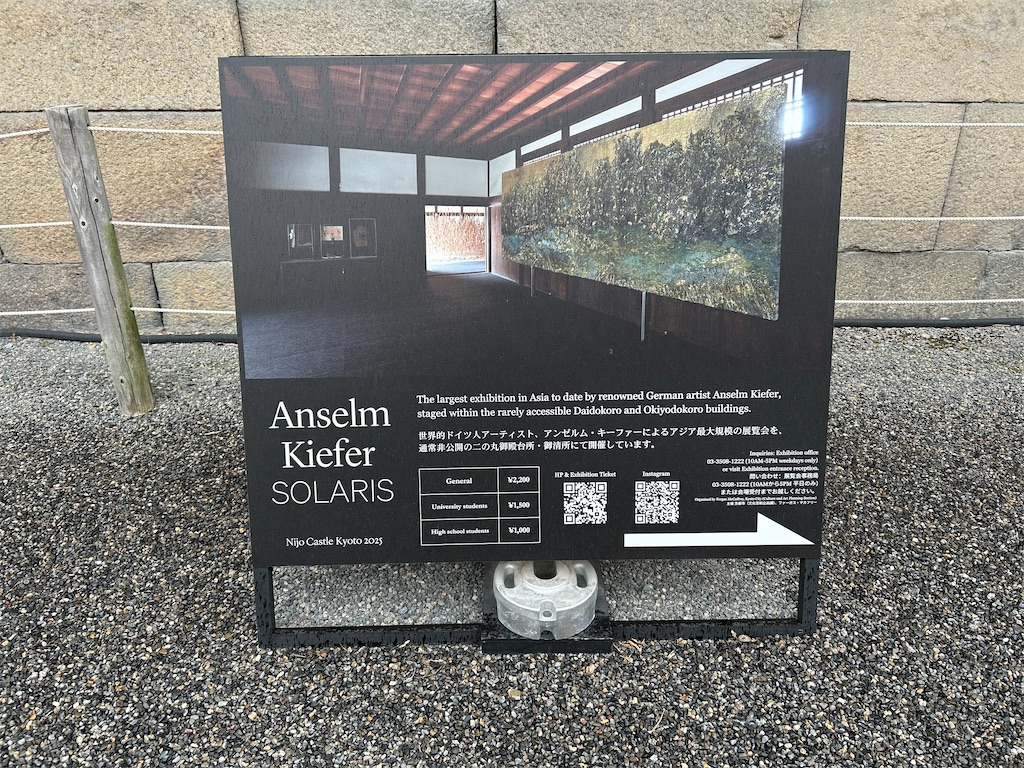

(1) アンゼルム・キーファー、ソラリス@元離二条城二の丸御殿台所・御清所 (6/22(日)まで)

・5/24(土) 10:00頃~約60分間 鑑賞(二の丸御殿等と併せて二条城には2時間ほど滞在)

・Eテレの日曜美術館を見て、こちらの展覧会に来ることを決めました。

・アンゼルム・キーファーは1945年ドイツ・ドナウエッシンゲン出身。ヨーロッパ各地でナチ式敬礼をする自分自身を撮った「占拠」で注目を集めます。ご自身は実際に戦争でゲシュタポが家に来るなど、過酷な戦争体験をしたことをお話しされていました。

・作品は大きなものが多く、絵画も実際に火で焼いたり、石が絵具に練り込まれ立体的に飛び出していたり、物質の存在を感じさせます。その中で、いろいろな意味が詰め込まれています。作品の中にもたびたび登場する蛇。日曜美術館で解説されていましたが、蛇は脱皮する姿から生命力・再生という良いイメージと、毒をもつことから死や悪という悪いイメージの両方を持つ「両義性」があり、キーファーの作品にもその「両義性」を感じさせるものが多くあります。日本の伝統ある木造建築の重厚さと現代美術が共存し協調した圧倒的な体験となる展覧会でした。

「Ra(ラー)」 2019年

「オクタビオ・パスのために」(Fur Octavio Paz) 2024年

「モーゲンソー計画」(2025年)

金の蛇!

「アンゼルムここにありき」(Anselm fuit hic) 2024年

どことなくナチスの軍服にも見えるような・・・そして対峙するのは深い森か焦土か

この展覧会を見た後は二条城の二の丸御殿を見学し、本丸御殿へと散策し、

二条城の障壁画展示収蔵館で狩野山楽の鷹も見て次へ

・・・

ここは雨の嵐山・渡月橋

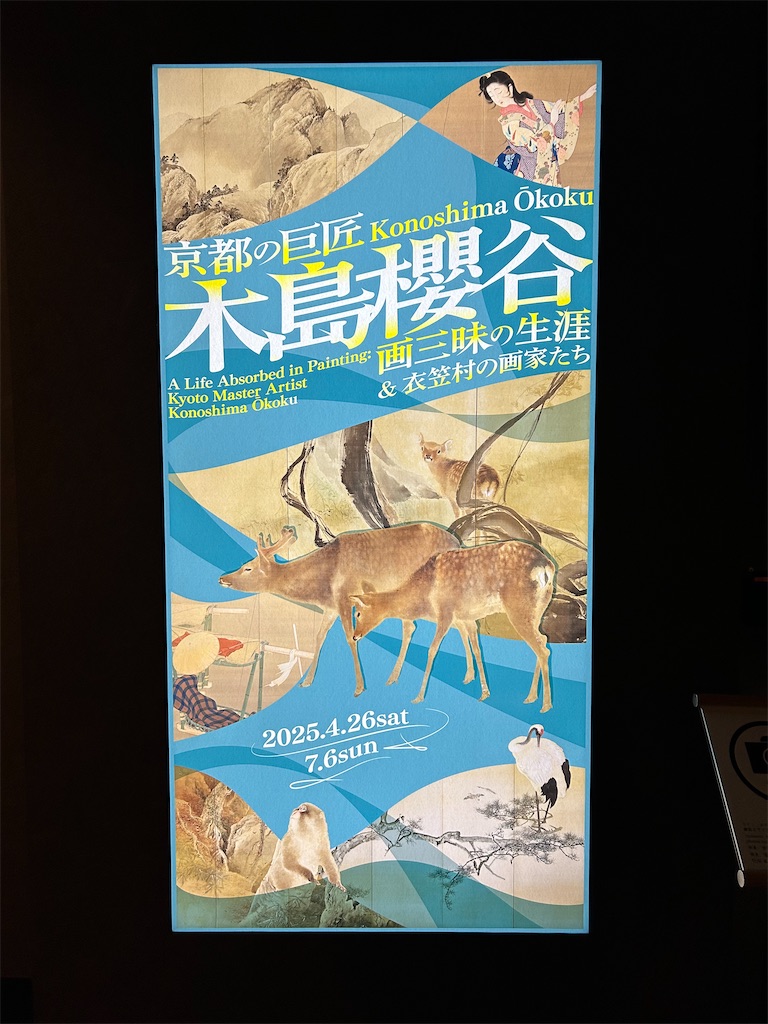

(2) 京都の巨匠 木島櫻谷 画三昧の生涯@福田美術館(第一会場)・嵯峨嵐山文華館(第二会場)(7/6(日)まで)

(第一会場) 京都・嵯峨嵐山 福田美術館 -FUKUDA ART MUSEUM-

(第二会場) 嵯峨嵐山文華館

・5/24(土) 第一会場は13:30頃~約1時間、第二会場は15:30~約1時間 鑑賞

・それぞれ福田美術館1500円、嵯峨嵐山文華館1000円ですが、セット券を買うと2300円になります。

・京都画壇の巨匠・木島櫻谷(このしまおうこく)の展覧会です。東京では泉屋博古館東京(六本木一丁目・溜池山王)でGWに展覧会が開かれていますが、そちらを見てすっかり「推し」の画家になりました。確かな描写力、優しい色遣い、何より慈愛があって慎み深い動物の姿に惹かれています。京都は円山・四条派の四条派・今尾景年を師匠とし、詳細を描き込む「足し」の円山派に対し、敢えて描き込まない「引き」の四条派の作風にも惹かれています。

・動物画だけではなく風景画や人物画等、木島櫻谷の作品が堪能できる個人的にはとても素敵な展覧会でした。その作品は嵯峨・嵐山の風情とも相性が良いです。

まずは第一会場の福田美術館から

「秋野遊鹿図」(しゅうのゆうろくず) 1910 - 20s

鹿は「禄(ろく)」と同じ音の吉祥画題。櫻谷も多数描いています。

「竹雨」(ちくう) 1910 - 20s

狸も好んで描かれました。どこか愛おしさを感じさせる狸

「秋野弧鹿」(しゅうのころく) 大正14年(1925)

鹿の眼が優しい

少し歩いたところにある第二会場の嵯峨嵐山文華館

この頃には土砂降りに

一階は木島櫻谷と同時代の画家の作品

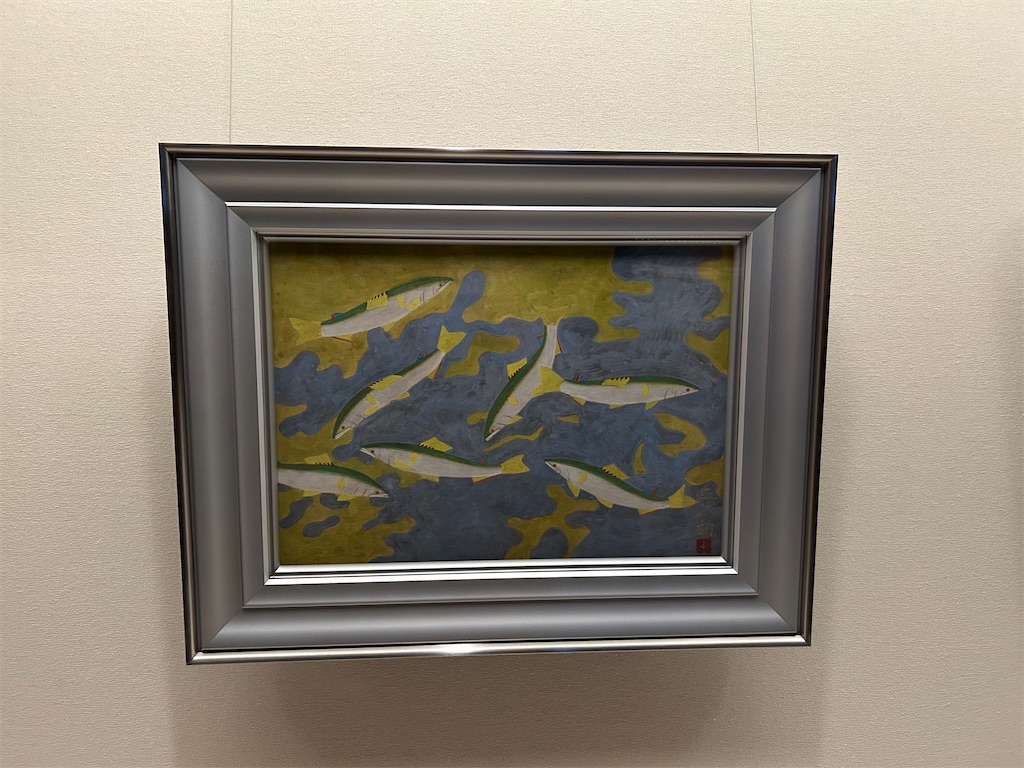

福田平八郎「若鮎」昭和46年(1971)

このデザイン化された鮎がポップで楽しい

村上華岳「牡丹の園」大正6年(1917)

描き添えられた虻と若葉。ちょっとした描き添えで季節と生命感を出すのは京都画壇の画家の得意技とか

二階は畳の大広間で櫻谷作品をゆっくりと味わえる贅沢な空間。大変優雅な鑑賞体験となりました。

「布袋」明治39年(1906)

ほっとするお姿

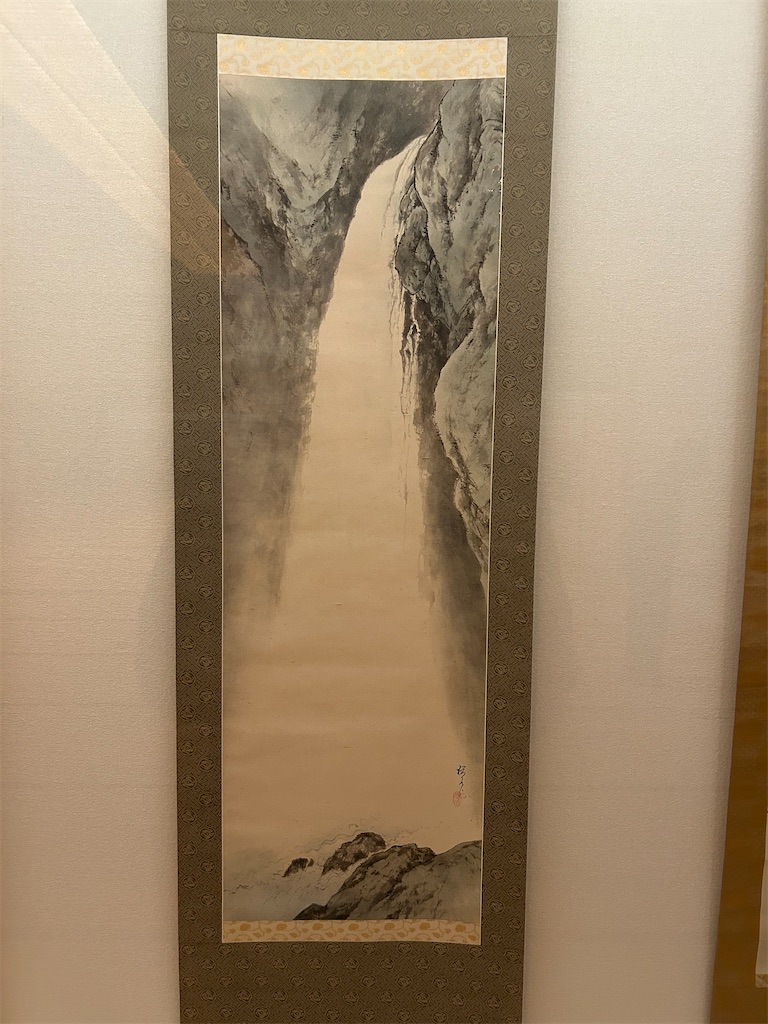

「夏山飛瀑」(かざんひばく) 1910 - 30s

これぞ、描かずに描く四条派の真骨頂か。

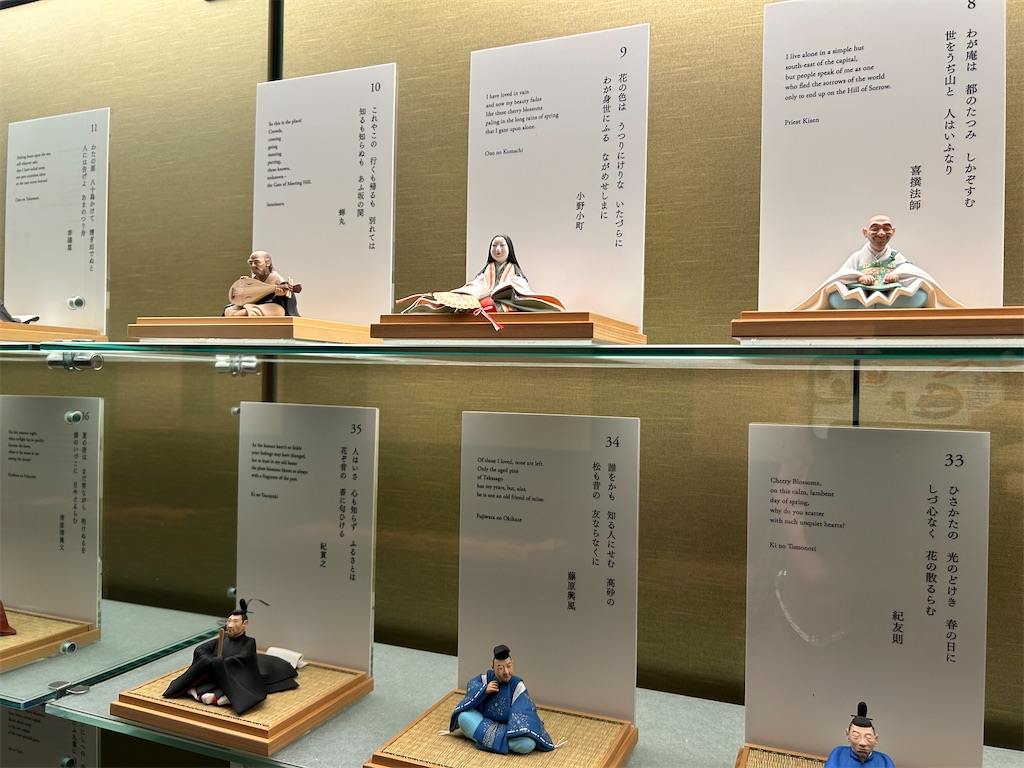

文華館の一階では併せて百人一首に関するこんな展示も。

ちゃんと百人いました!

雨の嵐山。これはこれで良かったのかも。(だいぶ強く降られましたが^^;)

ということで今回の展覧会Logは以上なのですが・・・

実は一つだけ、とても残念なことがありました。それは嵯峨嵐山文華館の先ほどの大広間での出来事。年配の夫婦の方がいらっしゃって大広間の脇の廊下の椅子に座って外の景色を楽しまれていました。するとそこに携帯電話の着信音が。鳴ってしまったのは仕方ないかぁと思いましたが、男性は着ることも普通に出て話し始めました。最初は短い会話で終わったのですが、携帯はさらに何度となく鳴り、会話もどんどん長く・・・

寛いで家にいるような感覚になったのかもしれません。それにしても、電源は切らないまでもせめてマナーモードで、会話はしないというくらいのマナーは守っていただければと思いました。自分への戒めの意味も込め、敢えて書かせていただきます<(_ _)>

ということで。ここまで、お読みいただき、ありがとうございました。

今回の関西旅行についてはあともう一回ブログにしたいと思います。

また次回もよろしくお願いします。

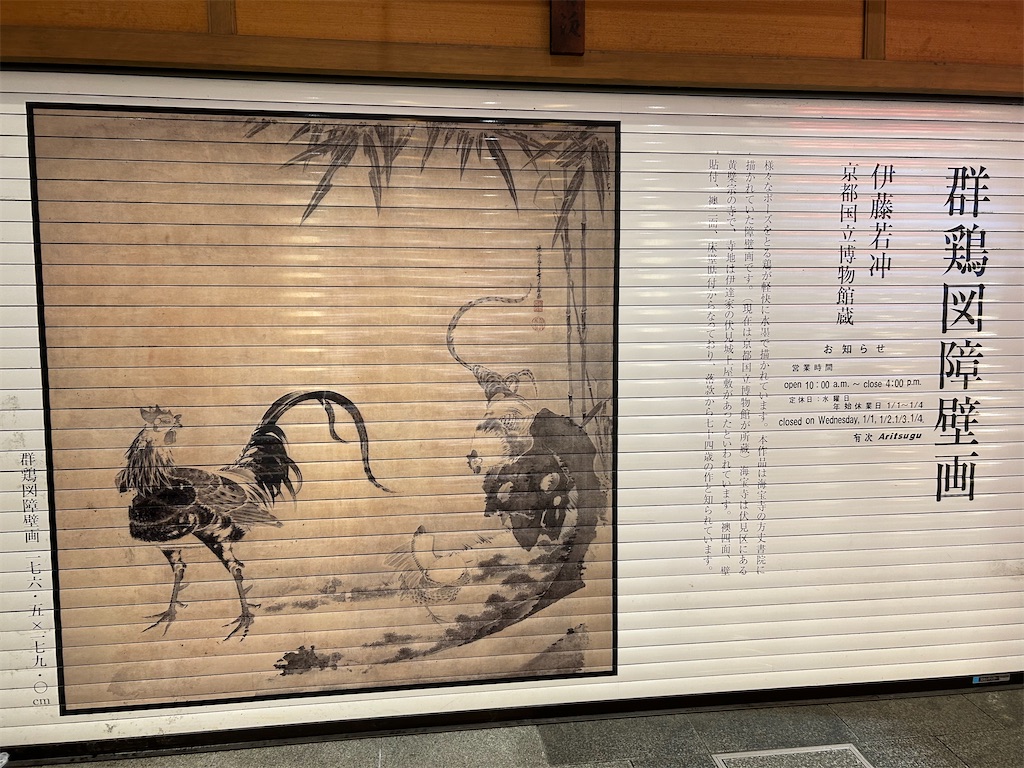

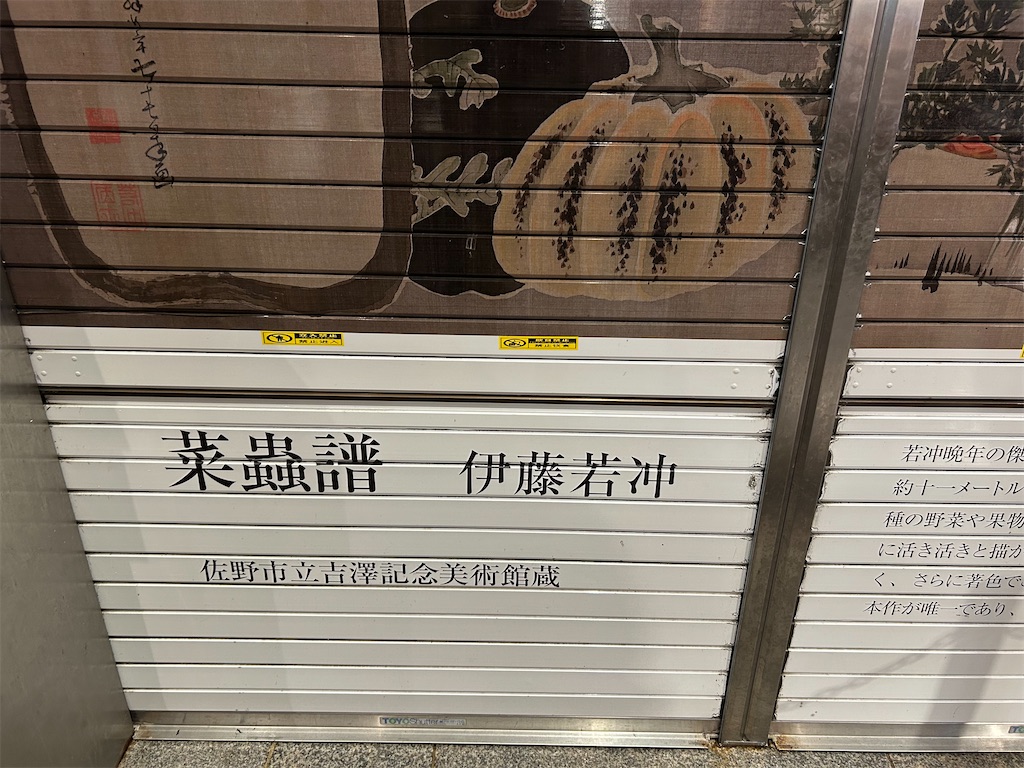

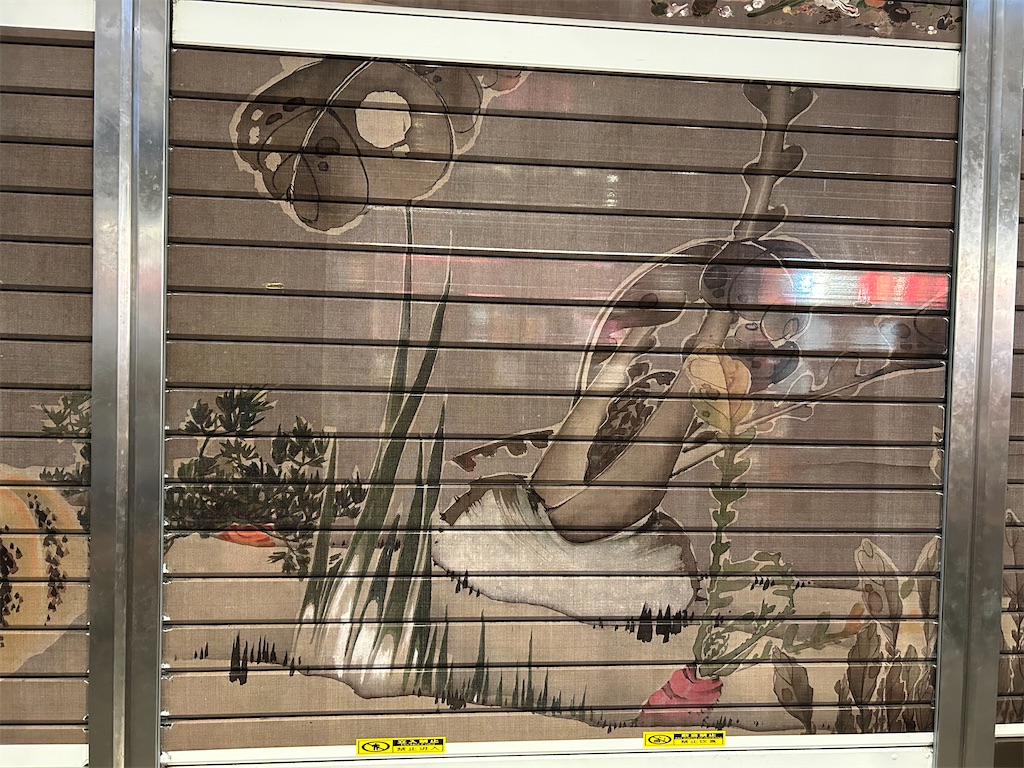

(京都・錦市場の伊藤若冲

それにしも、すごい人でした。ほとんど海外の方。錦市場、人気ですね^^)